“Marco de Europa”, venerado por cristianos y odiado por musulmanes

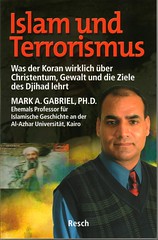

La devoción popular por él está viva no solamente en la región italiana del nordeste, sino también en Austria, en Hungría, en toda la ex Yugoslavia, donde su estatua preside muchas plazas. A esa veneración se contrapone la hostilidad de un fundamentalismo musulmán que no olvidó que el sueño de una Europa sometida a Alá se desmoronó el 12 de septiembre de 1683 ante las murallas de Viena, con el asalto impetuoso de una coalición cristiana compacta y enardecida, por las palabras ardorosas del Padre Marco.

Pío IX el Papa del Syllabus Son tres, sobre todo, las causas de beatificación “políticamente incorrectas” que Juan Pablo II se encontró sobre la mesa. Estaba, obviamente, la de Pío IX, el Papa del Syllabus, de Porta Pía y del “caso Mortara”. Sorteó las resistencias combinando la glorificación del “Papa malo” (ateniéndonos a la tenaz leyenda negra) a la del “Papa bueno” por definición. Un exorcismo que arrancó una sonrisa a los encargados de los trabajos: en efecto, sabían muy bien que la veneración de Juan XXIII por Pío IX era tal que Roncalli había previsto concluir el Concilio precisamente con la beatificación por aclamación de su predecesor decimonónico.

Pío IX el Papa del Syllabus Son tres, sobre todo, las causas de beatificación “políticamente incorrectas” que Juan Pablo II se encontró sobre la mesa. Estaba, obviamente, la de Pío IX, el Papa del Syllabus, de Porta Pía y del “caso Mortara”. Sorteó las resistencias combinando la glorificación del “Papa malo” (ateniéndonos a la tenaz leyenda negra) a la del “Papa bueno” por definición. Un exorcismo que arrancó una sonrisa a los encargados de los trabajos: en efecto, sabían muy bien que la veneración de Juan XXIII por Pío IX era tal que Roncalli había previsto concluir el Concilio precisamente con la beatificación por aclamación de su predecesor decimonónico.

La Reina Isabel, defensora de los indios

Venerable Marco de Aviano

El Padre Marco se destacó como orador y, sobre todo, como taumaturgo: sus predicaciones, solicitadas ávidamente desde toda Europa, estaban marcadas por continuos prodigios. El mismo emperador Leopoldo de Habsburgo lo convirtió en uno de sus más escuchados consejeros.

El capuchino retornó en 1683 a Viena en circunstancias dramáticas: los turcos, que habían devastado todos los Balcanes y arrasado Hungría a sangre y fuego, habían llegado a asediar la capital imperial. Los 150.000 guerreros de Alá eran guiados por el despiadado Gran Visir Kara Mustafá, cuyo plan preveía la islamización de toda Europa Central. Francia, por su parte, como ya hiciera en Lepanto, traicionó a la Cristiandad: tratando de debilitar al emperador, el rey Sol había llegado a firmar pactos con los otomanos.

El ejército que debería haber liberado Viena del asedio no tenía más que 70.000 hombres, entre súbditos del Imperio, polacos guiados por el rey Juan Sobiesky, bávaros, sajones y voluntarios italianos que habían respondido a la llamada desesperada del Papa. Las tropas de la coalición no sólo eran escasas, sino que estaban paralizadas por las rivalidades entre los jefes.

La situación fue desbloqueada con prodigios de pasión y de persuasión, precisamente por el Padre Marco, enviado por el Papa, y cuyo prestigio eran inmenso no sólo entre los católicos, sino también entre las tropas protestantes.

Por indicación del capuchino, el rey de Polonia asumió el mando, y el ejército llegó a las puertas de Viena cuando la ciudad, ya en las últimas, estaba a punto de capitular. Al alba del 12 de septiembre de aquel 1683, el religioso celebró la misa sobre el Kahlenberg, la colina que está sobre la ciudad, ayudado en el altar por los reyes y los príncipes de la coalición.

Tras una inflamada predicación en una mezcla de italiano, alemán y latín, manteniendo en alto su cruz de madera, el padre Marco se hincó de rodillas rezando, mientras las tropas avanzaban al asalto. Los cristianos eran la mitad que los musulmanes, y a diferencia de éstos, no contaban con artillería. Pero el ímpetu con que se lanzaron contra los soldados de Alá arrasó la defensa.

La batalla fue violentísima y breve. En pocas horas 20.000 turcos cayeron sobre el terreno y los sobrevivientes huyeron, abandonando todo, incluido el harén “móvil” del Gran Visir. La amenaza islámica en el corazón de Europa había sido desbaratada. El padre Aviano estuvo entre los primeros que entraron en la Viena liberada y celebró el “Te Deum” en la catedral.

En los años siguientes, su incansable actividad fue decisiva para la liberación de Budapest y de Belgrado. Si los turcos fueron acosados y rechazados hacia Estambul, el mérito fue de la “Liga Santa”, en la que el capuchino había logrado que entrara también Venecia, siempre ambigua y vacilante.

Cuando murió, en su pobre celda lloraban, de rodillas, el emperador y su mujer: quisieron que el humilde religioso a quien se debía la salvación de Europa, fuese enterrado en su mausoleo.

Las trágicas circunstancias hicieron de Marco de Aviano un extraordinario alentador de heroísmos guerreros, un habilísimo diplomático por la causa de la unidad cristiana. Pero en realidad era un hombre de paz, completamente ajeno a las intrigas políticas: un fraile que vivió fiel a la regla franciscana y que ejercitó hasta el final las virtudes cristianas, siempre nostálgico de la paz del claustro.

Bueno y generoso, alejado de todo fanatismo y contrario a toda crueldad, siempre se afanó en salvar vidas, por mitigar la suerte de los prisioneros, por exhortar al perdón, a la misericordia, a la búsqueda del acuerdo. Si intervino en la guerra no fue más que en legítima defensa de una cristiandad agredida. Se lanzó a aconsejar planos estratégicos a los generales y tratados a los gobernantes, pero siempre y sólo para alejar la amenaza mortal de la Europa cristiana.

No fue por casualidad que los musulmanes de su tiempo le miraran con respeto, cuando no con admiración. Sólo el fundamentalismo reciente lo transformó en un “enemigo”, hasta el punto de obligar a medidas extraordinarias de seguridad cuando, dentro de pocos meses, el Papa lo elevará, “urbi et orbi”, a la gloria de los altares.+

El capuchino retornó en 1683 a Viena en circunstancias dramáticas: los turcos, que habían devastado todos los Balcanes y arrasado Hungría a sangre y fuego, habían llegado a asediar la capital imperial. Los 150.000 guerreros de Alá eran guiados por el despiadado Gran Visir Kara Mustafá, cuyo plan preveía la islamización de toda Europa Central. Francia, por su parte, como ya hiciera en Lepanto, traicionó a la Cristiandad: tratando de debilitar al emperador, el rey Sol había llegado a firmar pactos con los otomanos.

El ejército que debería haber liberado Viena del asedio no tenía más que 70.000 hombres, entre súbditos del Imperio, polacos guiados por el rey Juan Sobiesky, bávaros, sajones y voluntarios italianos que habían respondido a la llamada desesperada del Papa. Las tropas de la coalición no sólo eran escasas, sino que estaban paralizadas por las rivalidades entre los jefes.

La situación fue desbloqueada con prodigios de pasión y de persuasión, precisamente por el Padre Marco, enviado por el Papa, y cuyo prestigio eran inmenso no sólo entre los católicos, sino también entre las tropas protestantes.

Por indicación del capuchino, el rey de Polonia asumió el mando, y el ejército llegó a las puertas de Viena cuando la ciudad, ya en las últimas, estaba a punto de capitular. Al alba del 12 de septiembre de aquel 1683, el religioso celebró la misa sobre el Kahlenberg, la colina que está sobre la ciudad, ayudado en el altar por los reyes y los príncipes de la coalición.

Tras una inflamada predicación en una mezcla de italiano, alemán y latín, manteniendo en alto su cruz de madera, el padre Marco se hincó de rodillas rezando, mientras las tropas avanzaban al asalto. Los cristianos eran la mitad que los musulmanes, y a diferencia de éstos, no contaban con artillería. Pero el ímpetu con que se lanzaron contra los soldados de Alá arrasó la defensa.

La batalla fue violentísima y breve. En pocas horas 20.000 turcos cayeron sobre el terreno y los sobrevivientes huyeron, abandonando todo, incluido el harén “móvil” del Gran Visir. La amenaza islámica en el corazón de Europa había sido desbaratada. El padre Aviano estuvo entre los primeros que entraron en la Viena liberada y celebró el “Te Deum” en la catedral.

En los años siguientes, su incansable actividad fue decisiva para la liberación de Budapest y de Belgrado. Si los turcos fueron acosados y rechazados hacia Estambul, el mérito fue de la “Liga Santa”, en la que el capuchino había logrado que entrara también Venecia, siempre ambigua y vacilante.

Cuando murió, en su pobre celda lloraban, de rodillas, el emperador y su mujer: quisieron que el humilde religioso a quien se debía la salvación de Europa, fuese enterrado en su mausoleo.

Las trágicas circunstancias hicieron de Marco de Aviano un extraordinario alentador de heroísmos guerreros, un habilísimo diplomático por la causa de la unidad cristiana. Pero en realidad era un hombre de paz, completamente ajeno a las intrigas políticas: un fraile que vivió fiel a la regla franciscana y que ejercitó hasta el final las virtudes cristianas, siempre nostálgico de la paz del claustro.

Bueno y generoso, alejado de todo fanatismo y contrario a toda crueldad, siempre se afanó en salvar vidas, por mitigar la suerte de los prisioneros, por exhortar al perdón, a la misericordia, a la búsqueda del acuerdo. Si intervino en la guerra no fue más que en legítima defensa de una cristiandad agredida. Se lanzó a aconsejar planos estratégicos a los generales y tratados a los gobernantes, pero siempre y sólo para alejar la amenaza mortal de la Europa cristiana.

No fue por casualidad que los musulmanes de su tiempo le miraran con respeto, cuando no con admiración. Sólo el fundamentalismo reciente lo transformó en un “enemigo”, hasta el punto de obligar a medidas extraordinarias de seguridad cuando, dentro de pocos meses, el Papa lo elevará, “urbi et orbi”, a la gloria de los altares.+

No comments:

Post a Comment